Анатомия прямой кишки

Прямая кишка представляет собой терминальный отдел пищеварительного тракта, расположенный каудальнее сигмовидной кишки и заканчивающийся анальным краем [9]. Анатомически прямая кишка имеет длину около 15 см и характеризуется сложной пространственной организацией фасций, мышц и сосудистых структур [9].

Проксимальная граница прямой кишки

Традиционное определение проксимальной границы прямой кишки хирургами и патологоанатомами основано на ее макроскопической анатомии. Переход от сигмовидной кишки к прямой отмечается слиянием продольных лент ободочной кишки (taeniae coli), исчезновением жировых подвесков (appendices epiploicae) и брыжейки [9]. Эти анатомические ориентиры находятся приблизительно на уровне крестцового мыса или в 15 см от анального края. Однако возраст, пол и соматометрические различия, положение пациента затрудняют точное определение границ прямой кишки по метрическим или анатомическим ориентирам [9]. Например, в положении лежа на спине прямая кишка начинается не на уровне крестцового мыса, а скорее на уровне S1-2 [9].

Наиболее точным определением ректосигмоидного перехода (sigmoid take-off) с клинико-анатомической точки зрения является переход от мезосигмы к мезоректуму. Он может быть идентифицирован как участок, где сигмовидная кишка лежит горизонтально, а прямая кишка следует за изгибом крестца. На этих изображениях верхние прямокишечные сосуды входят в проксимальный мезоректум и разветвляются на 2 сосуда рядом с нижней частью Дугласова кармана приблизительно на уровне S3 [9].

Отделы прямой кишки

Существует значительная вариабельность в определении границ и отделов прямой кишки между различными странами и медицинскими специальностями, что создает существенные проблемы для стандартизации лечения [2, 4]. Международный опрос выявил использование 11 различных определений прямой кишки среди экспертов [4].

Западная классификация (по расстоянию от анального края)

Наиболее распространенная классификация основана на расстоянии от анального края и выделяет три отдела прямой кишки [9]:

- Верхнеампулярный отдел (11-15 см от анального края) - расположен выше нижней границы передней переходной складки брюшины, частично покрыт брюшиной спереди и латерально [8]

- Среднеампулярный отдел (6-10 см от анального края) - брюшина покрывает только переднюю поверхность

- Нижнеампулярный отдел (0-5 см от анального края) - полностью экстраперитонеальный

Однако различные национальные руководства используют разные метрические границы: 16 см в Германии, 15 см в США и Великобритании, 12 см по критериям NCI, 9 см в Корее [2].

Западная классиикация используется современными отечественными клиничесаки рекомендациями при определнии показаний к неоадъювантной химиотерапии.

Японская классификация (по отношению к переходной складке)

Японская классификация отличается от западной и основана на отношении к переходной складке брюшины [9]:

- Ректосигмоидный отдел (RS, recto-sigmoid) - сегмент от уровня крестцового мыса до нижней границы второго крестцового позвонка

- Ra (Rectum Above) - отдел выше переходной складки брюшины до уровня второго крестцового позвонка

- Rb (Rectum Below) - отдел ниже переходной складки брюшины до пуборектальной линии

Переходная складка брюшины разделяет отделы Ra и Rb и приблизительно соответствует уровню средней складки Хьюстона[^1]. Японская система лучше отражает биологическое поведение опухоли, особенности лимфатического дренажа и прогноз [5, 6].

[^1]Складки Хьюстона (валы Хьюстона) представляют собой постоянные циркулярные складки слизистой оболочки прямой кишки, которые содержат мышечные волокна и подслизистый слой [9]. Выделяют три основные складки: верхнюю (на уровне 10-12 см от анального края), среднюю (6-8 см) и нижнюю (3-5 см от анального края). Средняя складка Хьюстона является наиболее выраженной и постоянной анатомической структурой, которая служит важным ориентиром при эндоскопических исследованиях и соответствует приблизительному уровню переходной складки брюшины [9].

Отделы по отношению к брюшине

Интраперитонеальная часть - верхняя треть прямой кишки (примерно 11-15 см от анального края) полностью покрыта висцеральной брюшиной, что обеспечивает ее подвижность.

Экстраперитонеальная часть - средняя треть прямой кишки (примерно 6-10 см от анального края) покрыта брюшиной только по передней поверхности, при этом задняя и боковые поверхности окружены адвентициальным слоем.

Субперитонеальная часть - нижняя треть прямой кишки (0-5 см от анального края) полностью лишена серозной оболочки и окружена адвентициальным слоем.

Современный международный консенсус

В 2019 году международная группа экспертов с использованием Delphi-техники достигла консенсуса относительно определения прямой кишки [4]. Консенсусным ориентиром стал “sigmoid take-off” - анатомическая граница на основе визуализации, представляющая переход мезоректума в мезоколон. В первом раунде 56% экспертов согласились с этим определением, во втором раунде - 81%, при этом 87% были удовлетворены данным определением [4].

Определение sigmoid take-off

Sigmoid take-off представляет собой точку перехода от фиксированного мезоректума к подвижной мезосигме, где сигмовидная кишка отходит от крестца [3]. На визуализации этот ориентир определяется как [2, 3]: В аксиальной проекции: сигмовидная кишка проецируется вентрально от крестца. В сагиттальной проекции: сигмовидная кишка идет горизонтально на U-образной брыжейке. По сосудистой анатомии: переход от верхних прямокишечных к сигмовидным сосудам.

Исследование Li и соавторов показало, что sigmoid take-off располагается в среднем на расстоянии 118.29 мм (КТ) и 118.70 мм (МРТ) от анального края с высокой межнаблюдательной согласованностью 92-94% [7]. Валидационное исследование D’Souza подтвердило точность определения с корреляцией 0.77-0.81 между МРТ и патологоанатомическими данными [3].

Различия между классификациями и их клиническое значение

Различные определения приводят к существенно разной классификации опухолей: использование sigmoid take-off идентифицирует 185/617 опухолей как рак сигмовидной кишки, в то время как использование крестцового мыса - только 2/617 [7]. Неправильная классификация имеет критические последствия [2, 5]:

При ошибочной классификации ректальной опухоли как сигмовидной возможно: отсутствие адекватного предоперационного стадирования МРТ, неназначение неоадъювантной химиолучевой терапии при наличии показаний, риск выполнения субоптимальной операции неспециализированным хирургом, отсутствие информирования пациента о функциональных исходах и риске несостоятельности анастомоза.

При ошибочной классификации сигмовидной опухоли как ректальной вероятно: избыточное назначение лучевой терапии с ассоциированной токсичностью, ненужное использование ресурсов здравоохранения, потенциальная задержка хирургического лечения.

Определение точного уровня переходной складки брюшины критически важно для стадирования, поскольку опухоли выше переходной складки при перфорации брюшины классифицируются как T4a, в то время как опухоли ниже этого уровня требуют инвазии в соседние органы для достижения стадии T4 [5, 6].

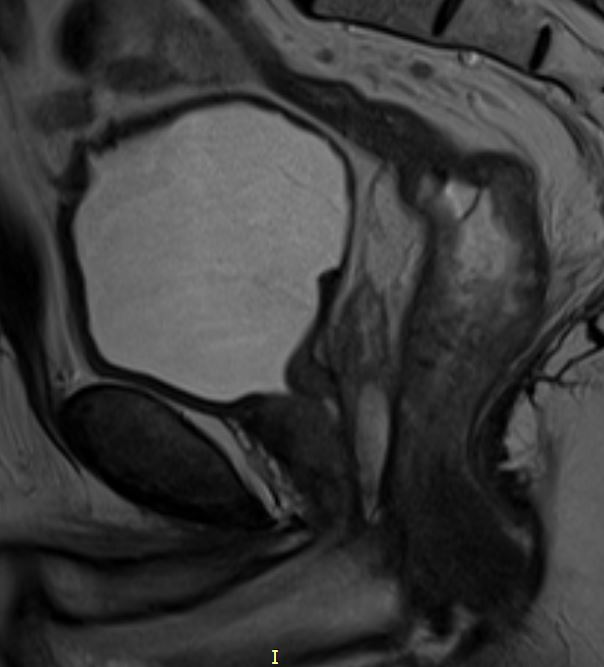

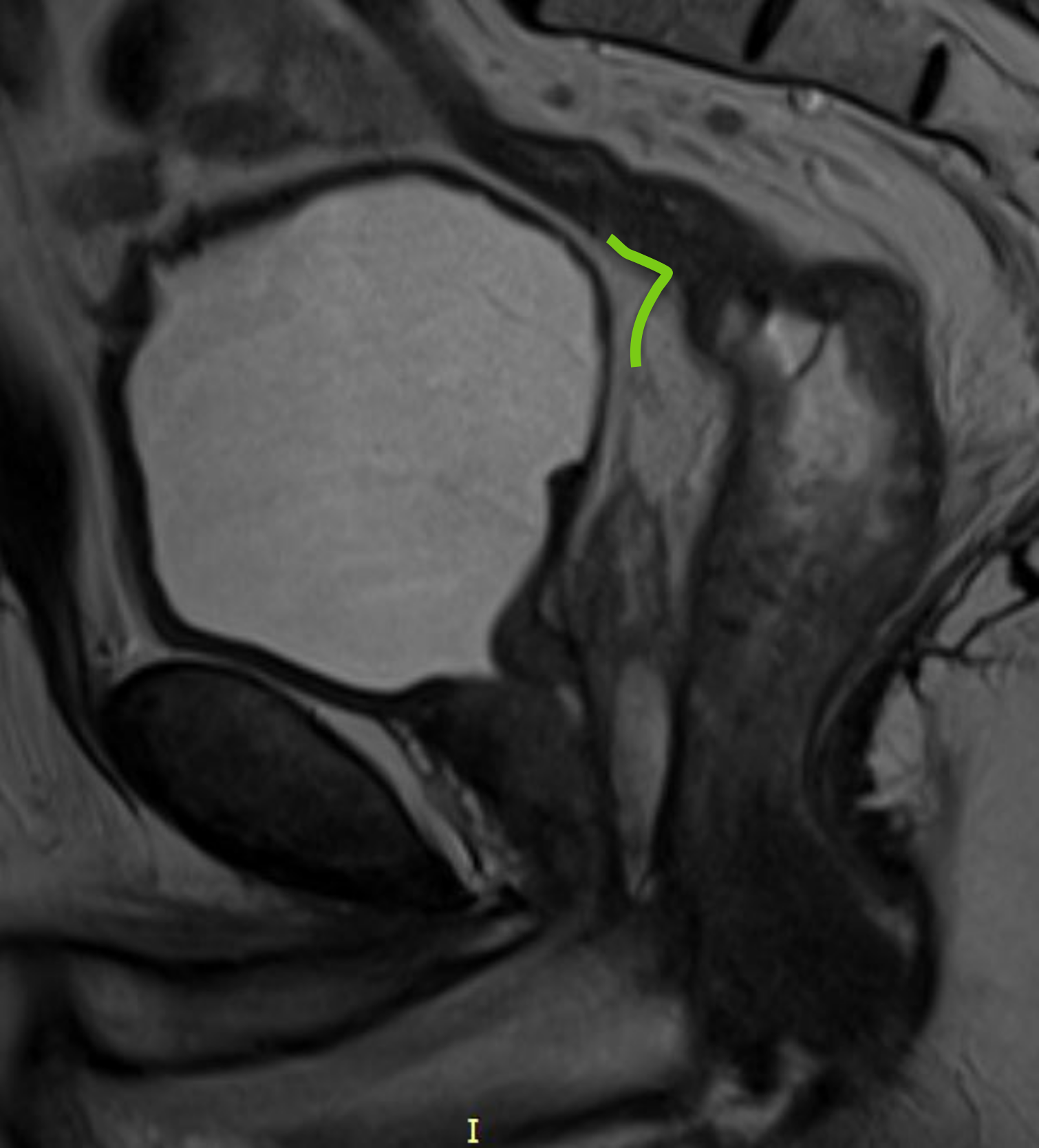

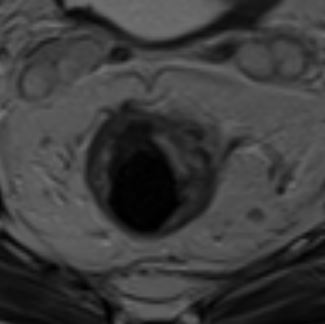

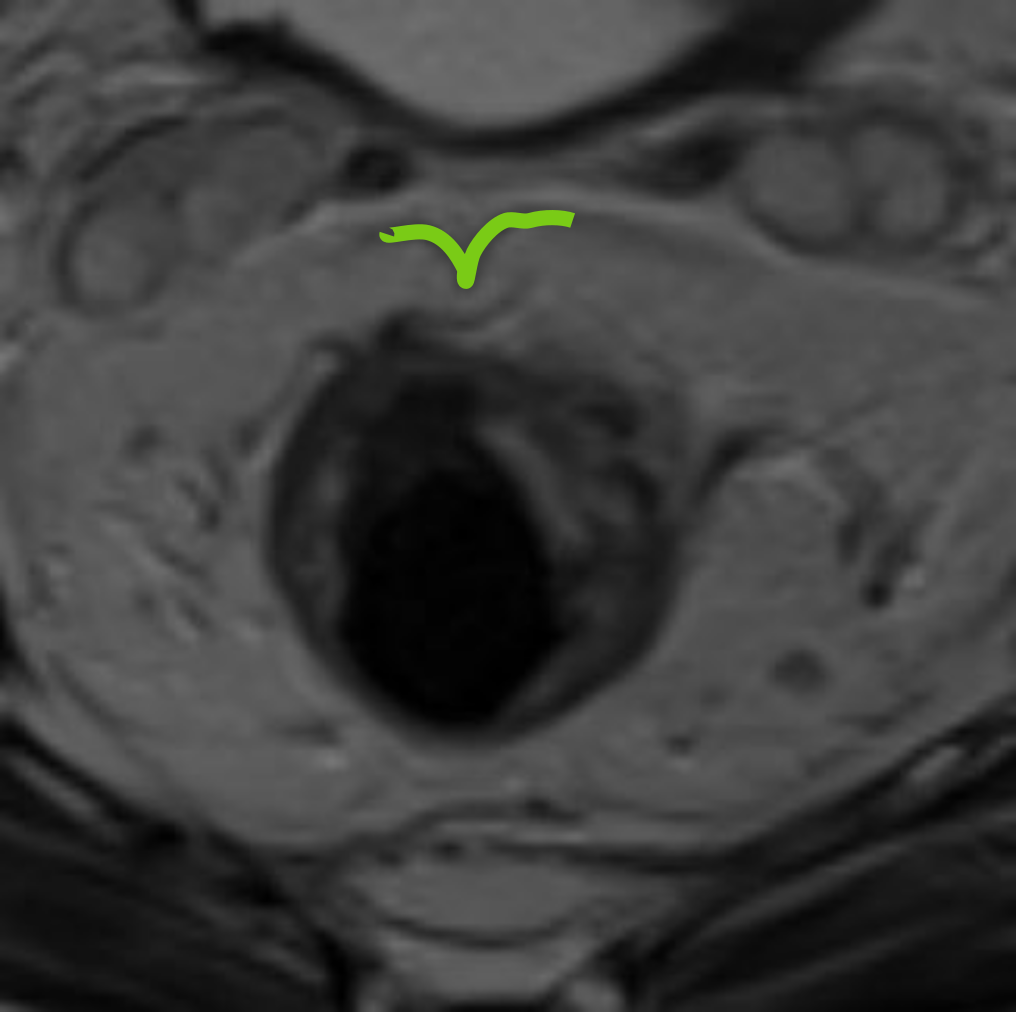

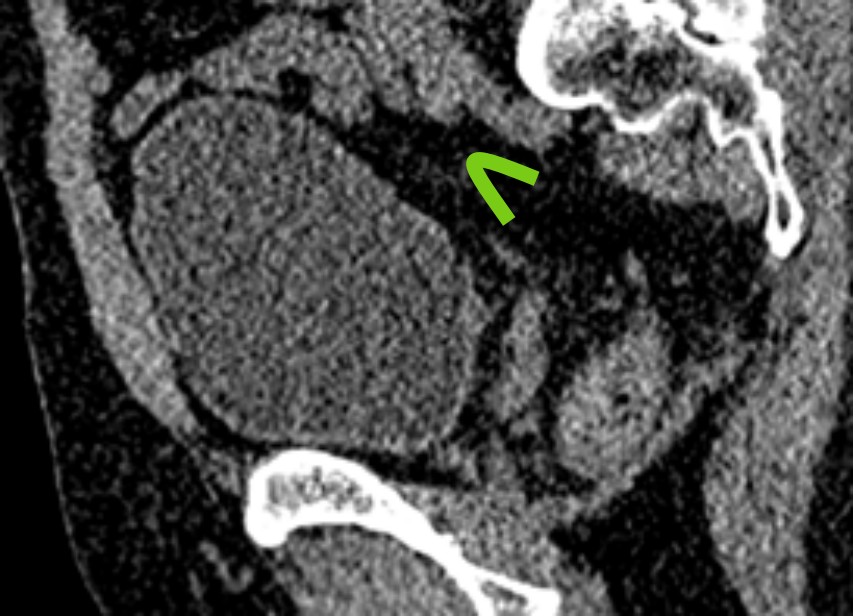

Визуализация переходной складки брюшины при МРТ

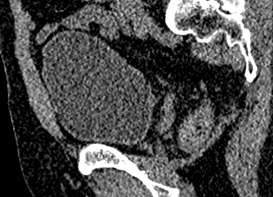

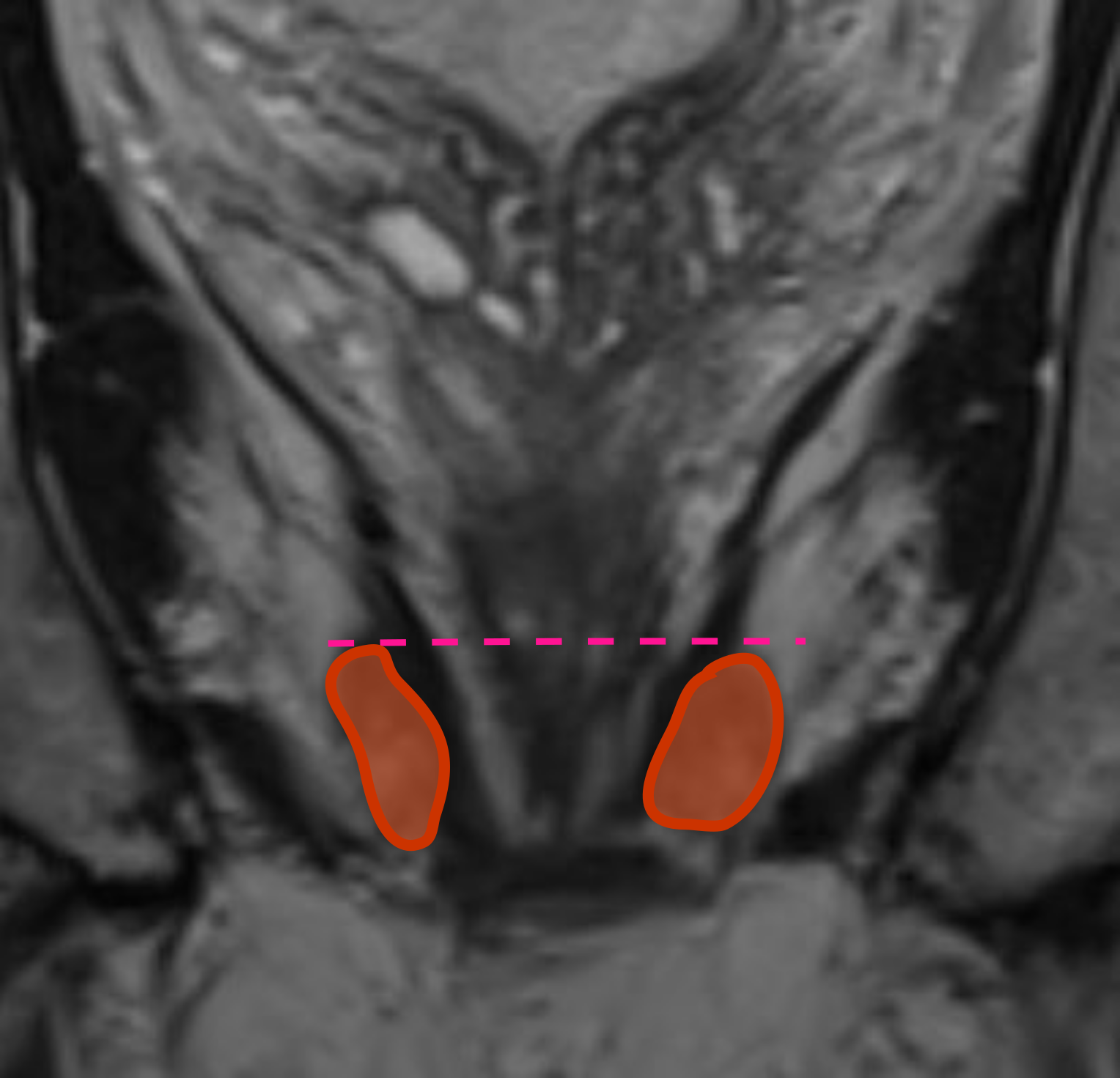

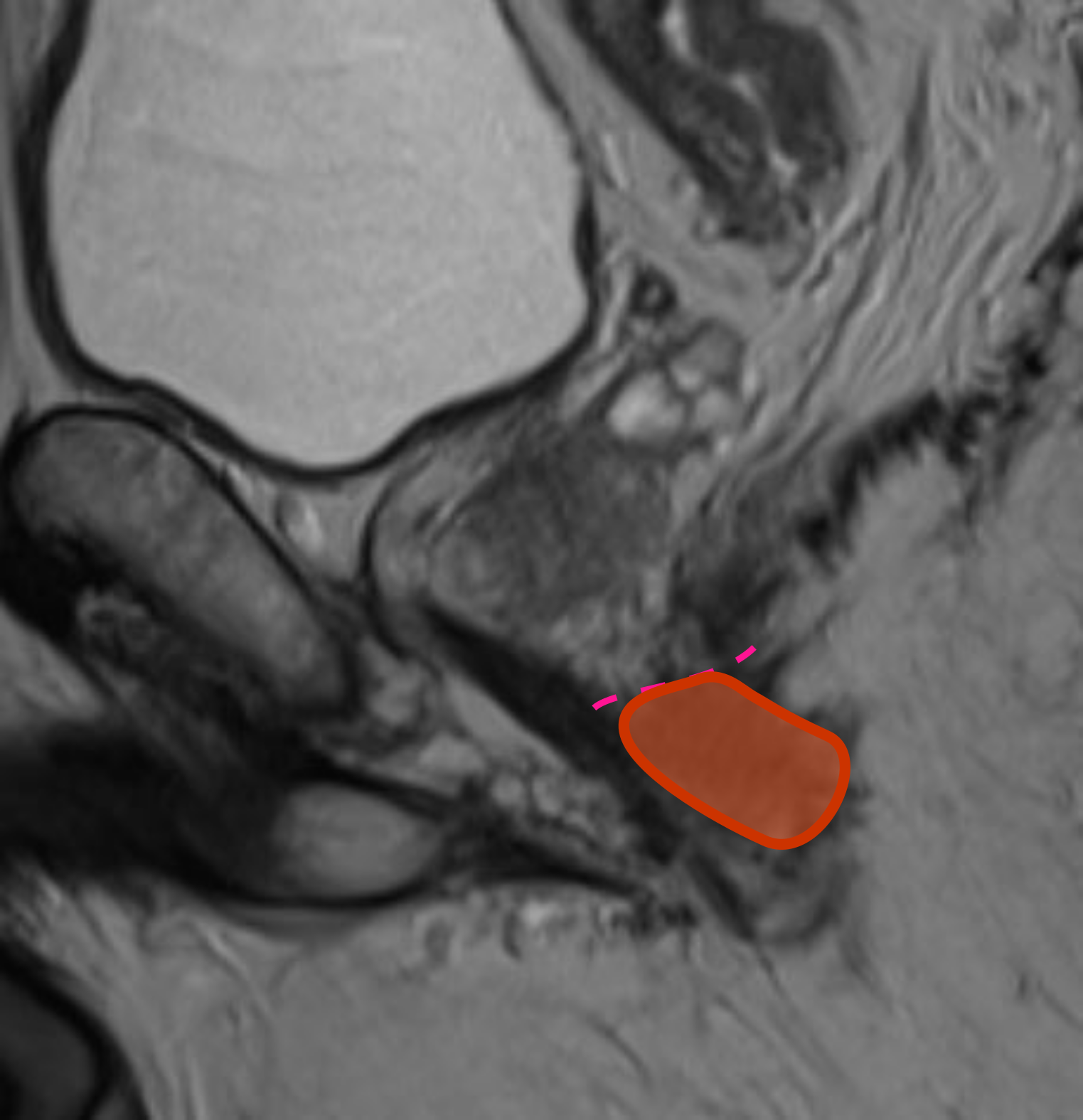

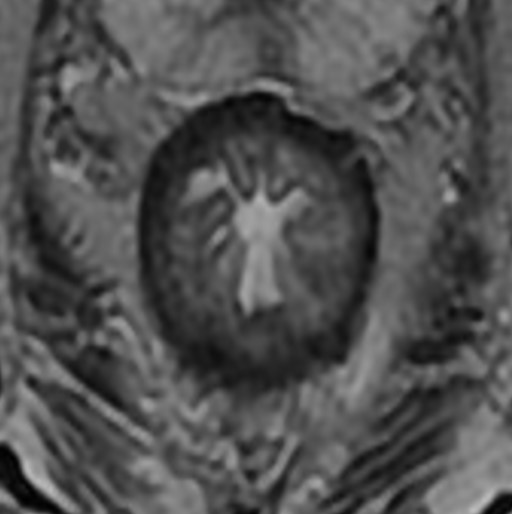

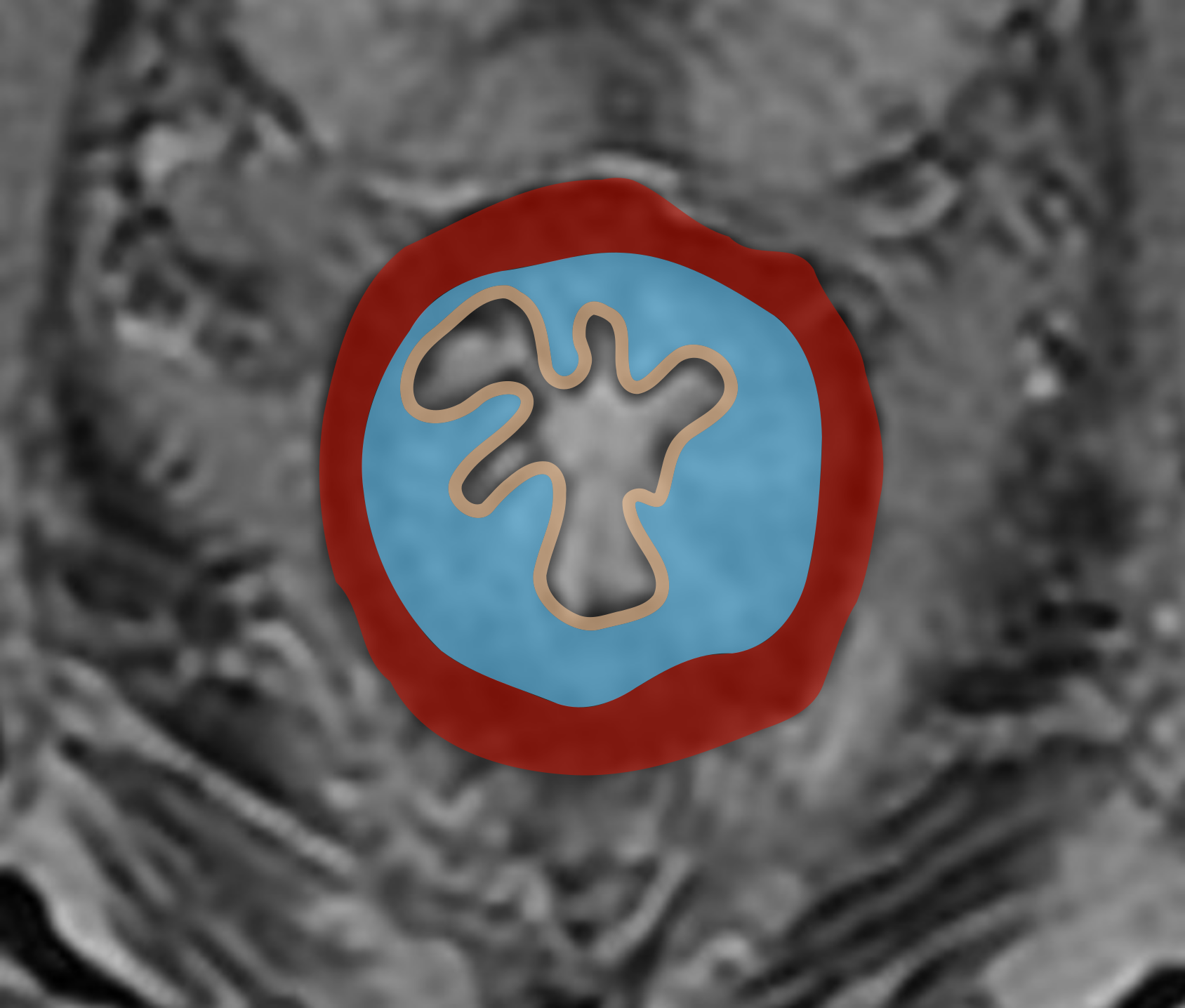

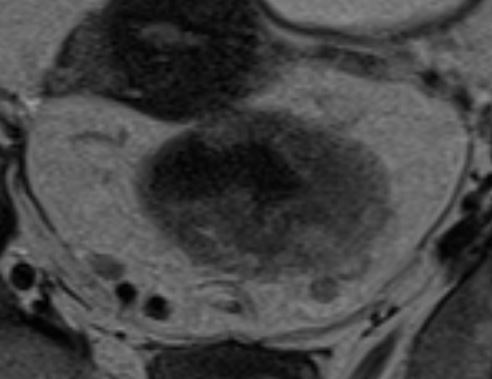

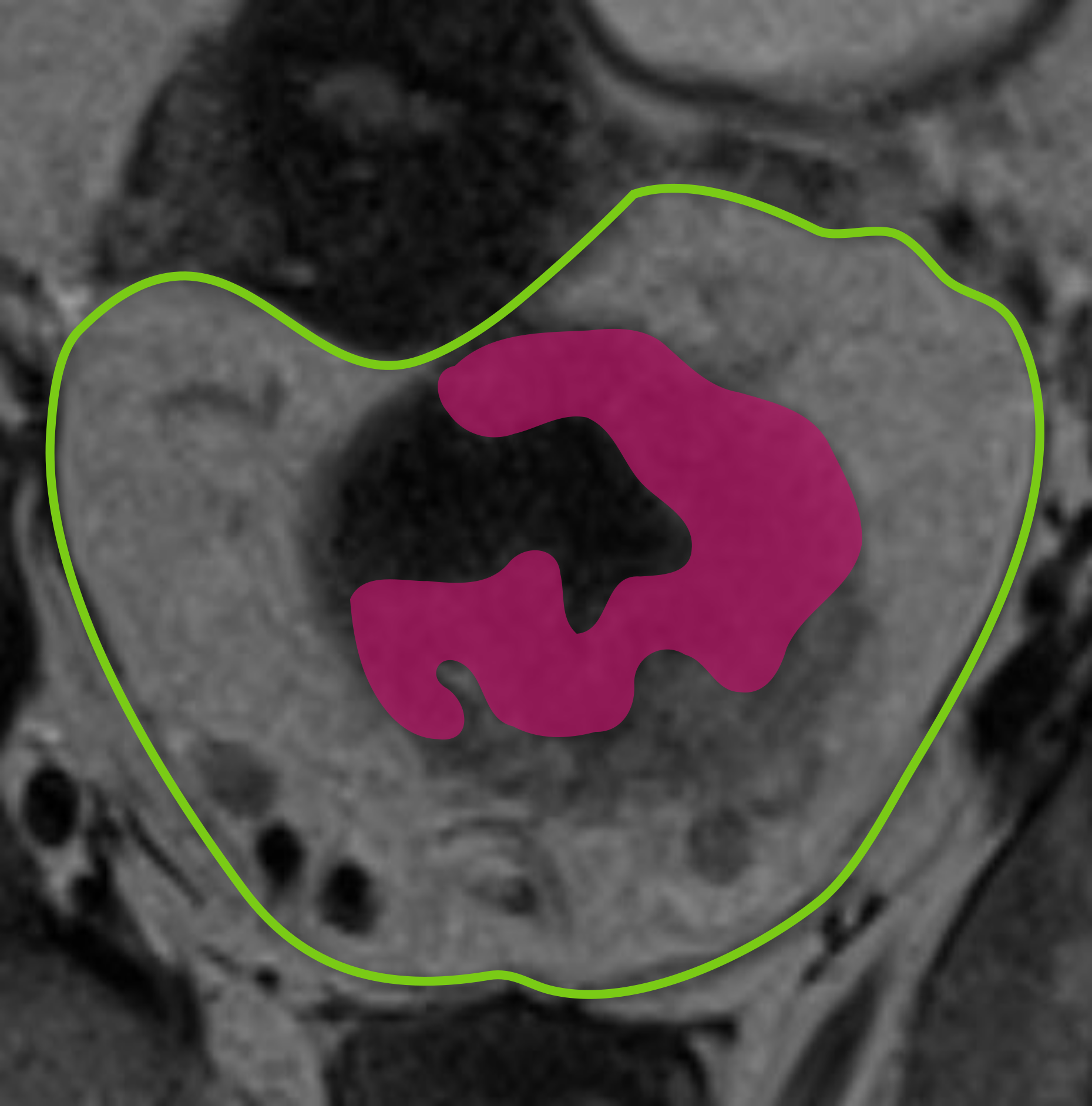

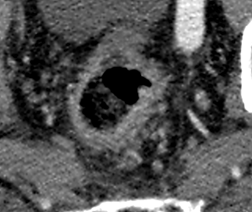

Переходная складка брюшины превосходно визуализируется на высокоразрешающей МРТ в Т2-ВИ в сагиттальной и аксиальной проекциях [6] (рис. 1). В сагиттальной плоскости она определяется в виде четкой линии, идущей от задней поверхности семенных пузырьков (у мужчин) или шейки/тела матки (у женщин) к передней поверхности стенки прямой кишки. На аксиальных срезах переходная складка визуализируется как V-образная тонкая гипоинтенсивная линия, что является патогномоничным признаком для ее идентификации [6]. Нижняя точка переходной складки брюшины определяется на передней стенке кишки, далее линия прикрепления брюшины направляется косо вверх. Точная визуализация переходной складки брюшины критически важна для определения T-стадии опухолей верхней трети прямой кишки [6].

Визуализация переходной складки брюшины при КТ

При КТ-исследовании переходная складка брюшины может быть менее четко различима из-за более низкого контраста мягких тканей по сравнению с МРТ [1]. Однако при внутривенном контрастировании и оптимальной фазе сканирования она может визуализироваться как тонкая линейная структура.

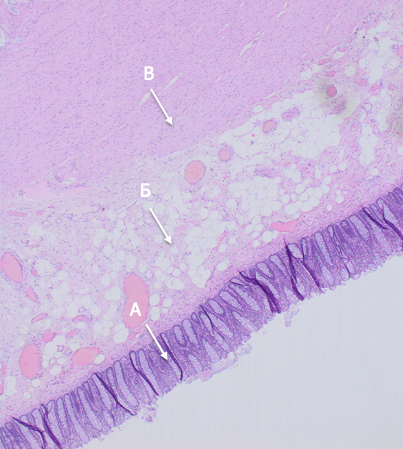

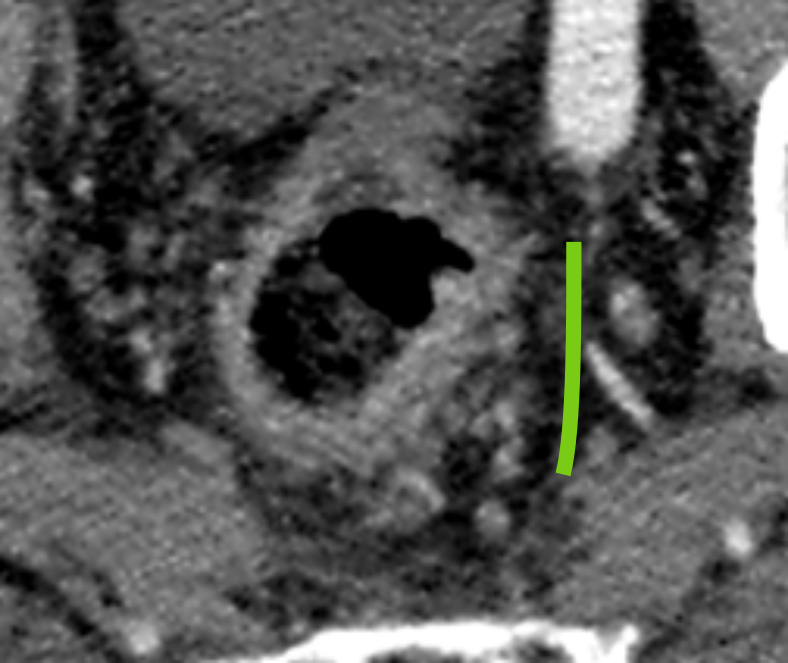

Анальный канал

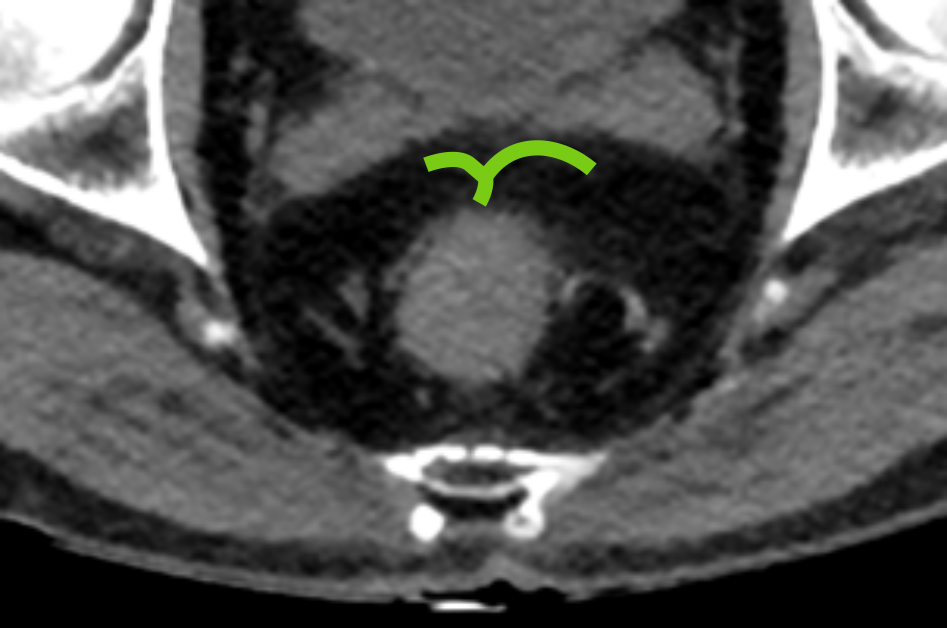

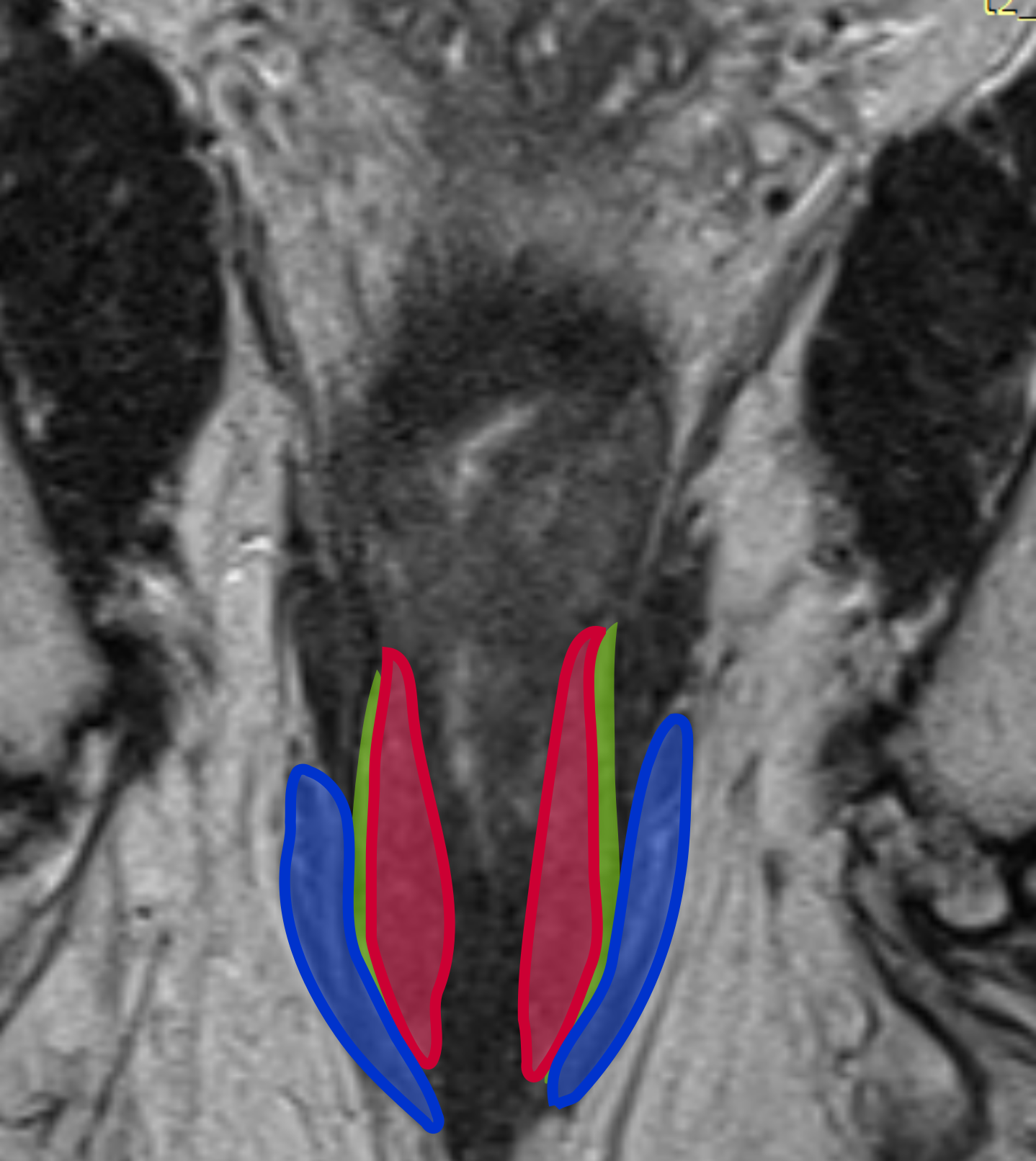

Анальный канал представляет собой дистальный отдел прямой кишки длиной 3-4 см [9]. Его верхней границей является зубчатая линия, которая соответствует переходу многослойного плоского неороговевающего эпителия анального канала в однослойный цилиндрический эпителий слизистой оболочки прямой кишки. Зубчатая линия соответствует уровню верхнего края m. puborectalis, которая окружает прямую кишку на уровне перехода леваторов в наружный сфинктер анального канала в виде петли [9] (рис. 2). Поэтому с хирургической точки зрения граница анального канала определяется по верхнему краю m. puborectalis.

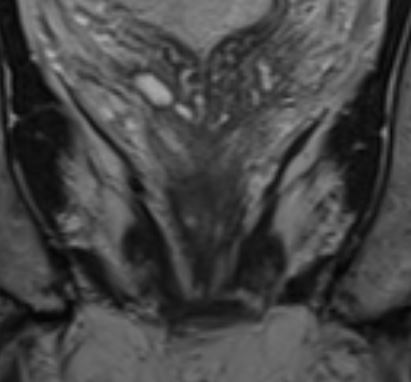

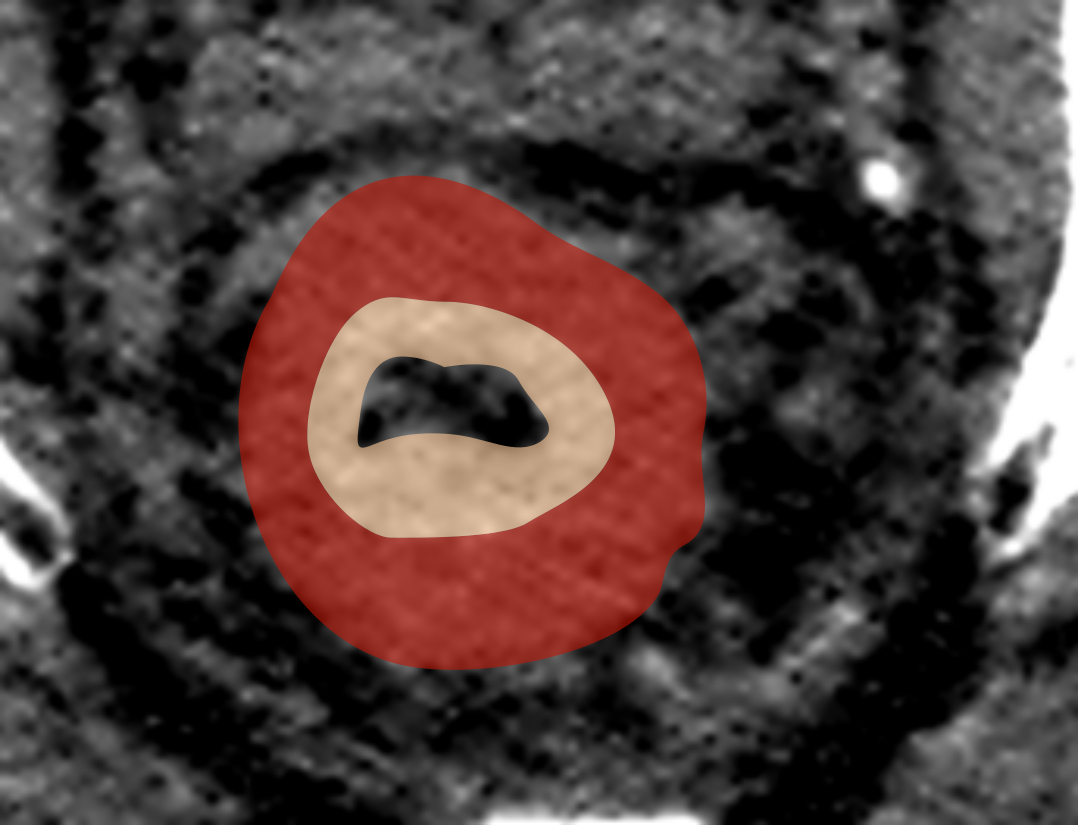

Анальный канал состоит из двух сфинктеров и межсфинктерного пространства (рис. 3). Внутренний сфинктер является продолжением циркулярных мышечных волокон мышечного слоя нижнеампулярного отдела прямой кишки, наружный сфинктер представлен поперечно-полосатыми мышечными волокнами.

Анальный канал заканчивается анальным краем — границей, в которой дистальная часть анального канала достигает поверхности кожи. В этом месте эпителий анального канала переходит в многослойный ороговевающий эпителий перианальной кожи.

Строение стенки

Гистологическое строение

Стенка прямой кишки имеет классическое четырехслойное строение, характерное для всех отделов пищеварительного тракта [9]. Слизистый слой включает однослойный цилиндрический эпителий с бокаловидными клетками, собственную пластинку слизистой оболочки и мышечную пластинку. Подслизистый слой содержит рыхлую соединительную ткань, кровеносные и лимфатические сосуды, нервные сплетения. Мышечный слой состоит из внутреннего циркулярного и наружного продольного пучков гладких мышц. В верхней трети прямой кишки присутствует серозная оболочка, в нижних отделах - адвентициальный слой. Серозная оболочка состоит из мезотелия и тонкого подлежащего слоя соединительной ткани, обеспечивает скольжение кишки относительно соседних органов и содержит висцеральную брюшину [9]. Адвентициальный слой представлен рыхлой волокнистой соединительной тканью, которая обеспечивает фиксацию кишки к окружающим структурам и содержит кровеносные, лимфатические сосуды и нервные волокна [9].

Визуализация при МРТ

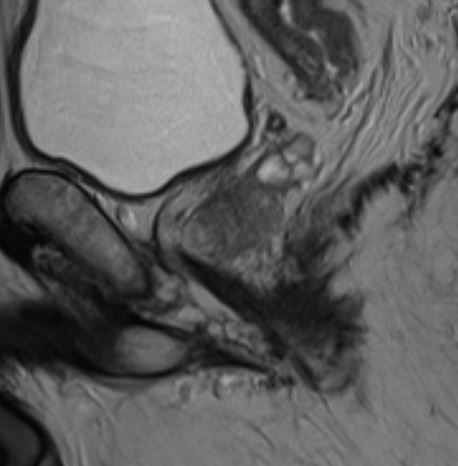

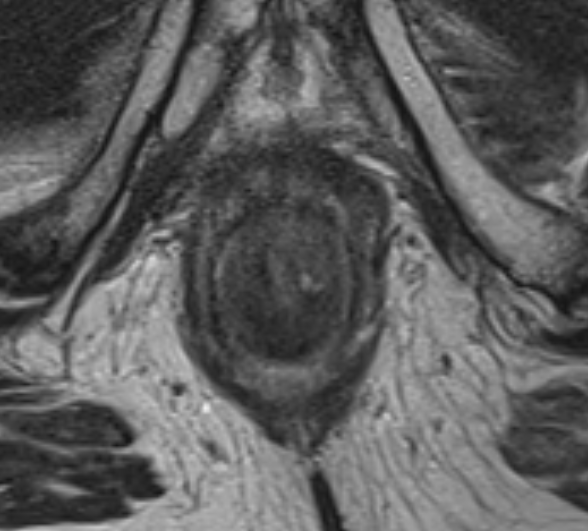

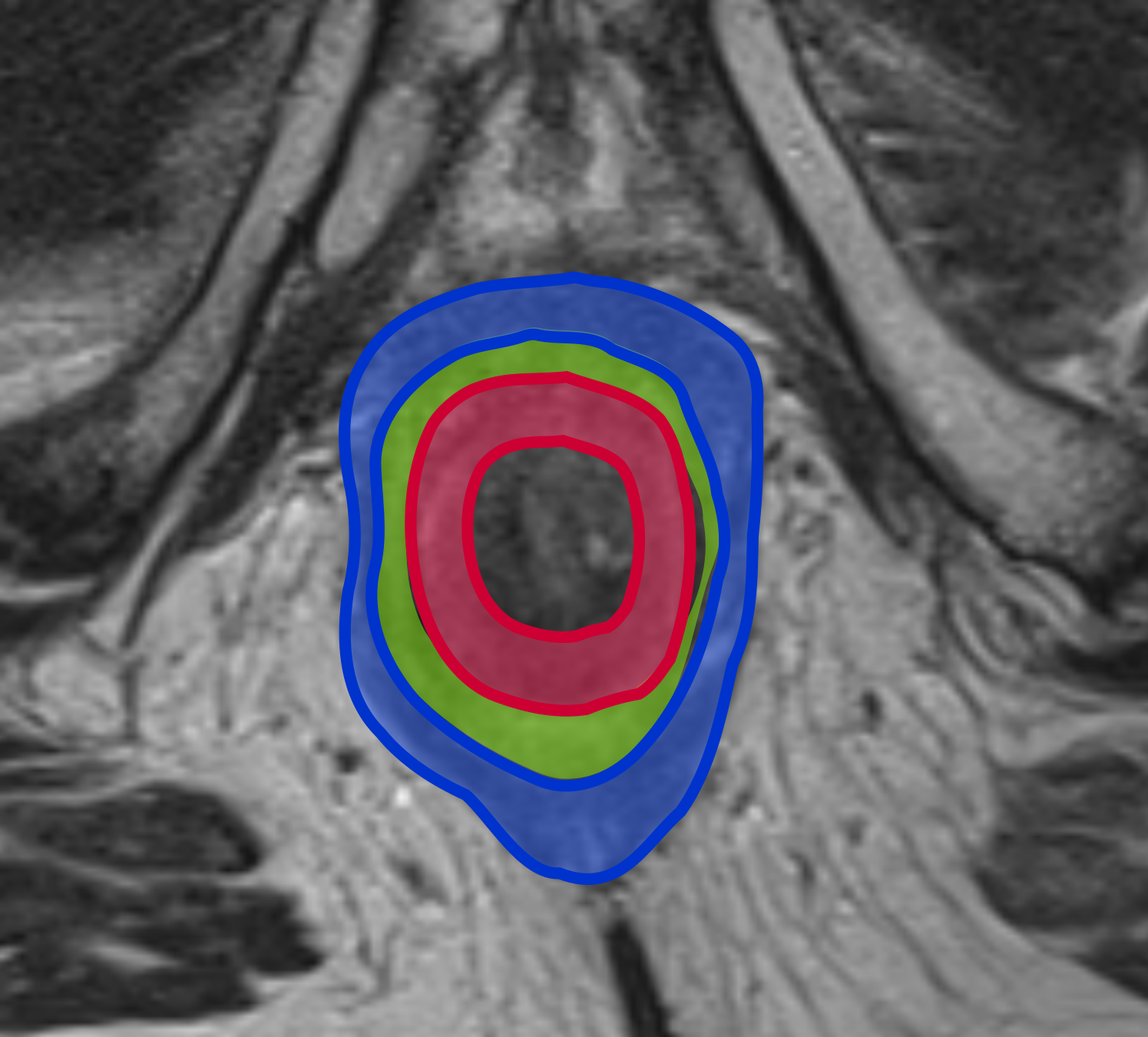

Высокоразрешающая МРТ на Т2-ВИ обеспечивает превосходную дифференцировку слоев стенки прямой кишки [6] (рис. 4). На Т2-ВИ можно четко выделить три основных слоя стенки прямой кишки: слизистый слой визуализируется как тонкая гипоинтенсивная полоска, подслизистый слой имеет гиперинтенсивный МР-сигнал, мышечный слой представлен изо-гипоинтенсивным сигналом [1]. Хотя теоретически мышечный слой состоит из внутреннего циркулярного и наружного продольного пучков, на практике их дифференцировка затруднена, и они обычно визуализируются как единый слой с четкой границей от мезоректальной клетчатки [6].

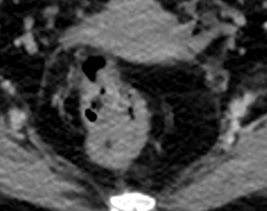

Визуализация при КТ

При КТ-исследовании дифференцировка слоев стенки прямой кишки значительно затруднена из-за сходных значений плотности различных тканей [1] (рис. 4). Стенка кишки визуализируется как относительно однородная структура с умеренным накоплением контрастного вещества. При внутривенном контрастировании слизистая оболочка накапливает контраст в артериальную фазу и становится гиперденсной по сравнению с мышечным слоем [1]. Подслизистый слой может визуализироваться как зона пониженной плотности между контрастированной слизистой и мышечным слоем. Серозная оболочка практически не визуализируется при КТ из-за малой толщины [1].

Мезоректальная клетчатка и фасциальные структуры

Ниже уровня переходной складки брюшины прямая кишка окружена мезоректальной клетчаткой, которая ограничена тонкой мезоректальной фасцией (МРФ) [9]. МРФ спереди прилежит к фасции Денонвилье (у мужчин) или ретровагинальной фасции (у женщин), а сзади - к пресакральной фасции. Эта фасциальная система формирует естественные границы для распространения опухолей прямой кишки и определяет объем хирургического вмешательства [6].

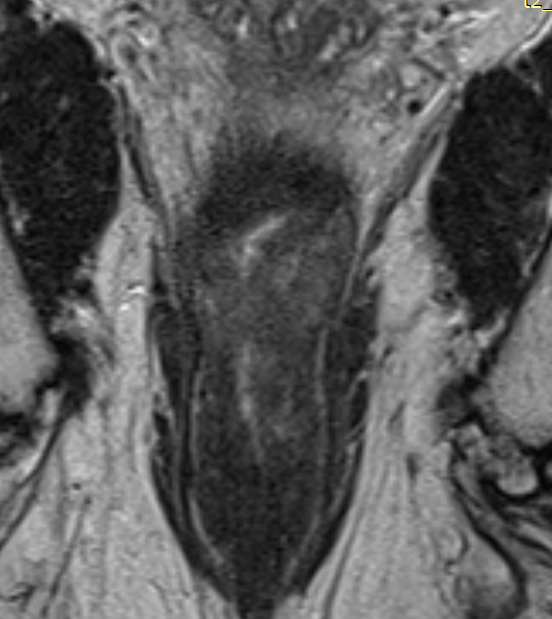

Мезоректальная фасция

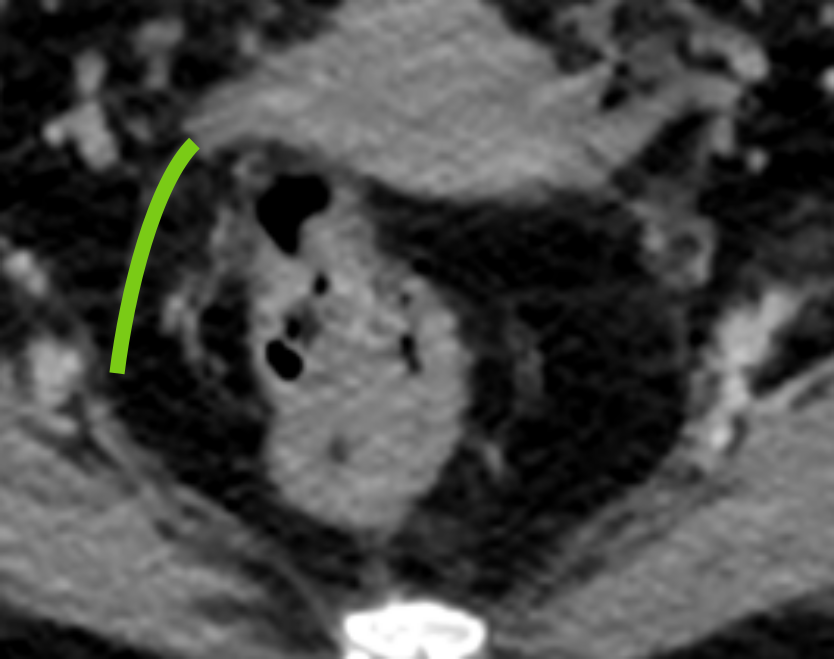

Мезоректальная фасция полностью окружает прямую кишку только в нижней трети, представляет собой тонкий фасциальный футляр, отграничивающий прямую кишку и окружающую её жировую клетчатку с параректальными сосудами и лимфатическими коллекторами (рис. 5). Книзу МРФ истончается и соприкасается с внутренней поверхностью m. levator ani, сливается с пресакральной фасцией, формируя фасцию таза. На МРТ Т2-ВИ она визуализируется в виде гипоинтенсивной циркулярной линии. Визуализация МРФ при КТ-исследовании также возможна, если по обе стороны от нее расположена жировая клетчатка (рис. 6).

Пресакральная фасция — это задняя часть париетального листка фасции таза, которая отграничивает пресакральную клетчатку, а также расположенные в ней пресакральные вены и сплетения.

Синтопия

Спереди прямая кишка у мужчин граничит с предстательной железой, семенными пузырьками и мочевым пузырем в верхних отделах. У женщин спереди прямая кишка граничит с влагалищем в нижних отделах и маткой с маточно-прямокишечным углублением в верхних отделах [9]. Эти анатомические отношения четко визуализируются при МРТ в сагиттальной и аксиальной проекциях, что позволяет оценить степень инвазии опухоли в соседние структуры [6].

По бокам прямая кишка граничит с латеральными связками прямой кишки и боковыми стенками таза [9]. При МРТ латеральные связки визуализируются как линейные структуры, идущие от боковых поверхностей прямой кишки к боковым стенкам таза [6]. Оценка латеральных связок критически важна для определения резектабельности опухоли и планирования объема хирургического вмешательства [6].

Сзади прямая кишка отделена от крестца и копчика пресакральной фасцией и пресакральным венозным сплетением [9]. Пресакральная фасция представляет собой заднюю часть париетального листка фасции таза, которая отграничивает пресакральную клетчатку с расположенными в ней пресакральными венами и нервными сплетениями [9]. На МРТ пресакральная фасция визуализируется как тонкая гипоинтенсивная линия, параллельная передней поверхности крестца [6] (рис. 6).

В нижних отделах прямая кишка окружена мышцами тазового дна, включая мышцу levator ani и ее составляющие: mm. puborectalis, pubococcygeus, iliococcygeus [9] (рис. 2). Мышца puborectalis формирует мышечную петлю вокруг прямой кишки на уровне аноректального соединения, создавая аноректальный угол, который играет важную роль в механизме удержания кала [9]. При МРТ в аксиальной плоскости мышца puborectalis визуализируется как U-образная гипоинтенсивная структура, охватывающая прямую кишку [6].